Baisse consommation d'eau et de chauffage en immeuble : les solutions

Pourquoi réduire les consommations d'eau et de chauffage en copropriété ?

Dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et de renforcement des exigences environnementales, maîtriser les consommations d'eau et de chauffage est devenu une priorité pour de nombreuses copropriétés. L'objectif est double : limiter les charges et améliorer le confort tout en respectant la réglementation.

Une réponse à l'augmentation des charges

Chauffage collectif, eau chaude sanitaire, consommation d'eau froide : ces postes représentent souvent plus de 40 % des charges de copropriété. Avec l'augmentation des tarifs du gaz, de l'électricité et de l'eau, ces dépenses pèsent de plus en plus sur les budgets des copropriétaires.

Réduire les consommations permet :

- de contenir les charges courantes sans rogner sur le confort,

- d'améliorer la performance énergétique de l'immeuble,

- de valoriser les logements dans un marché sensible aux critères environnementaux.

Un impératif environnemental et réglementaire

La transition énergétique s'impose progressivement dans le secteur de l'habitat collectif. Plusieurs obligations sont venues encadrer la gestion des consommations :

- Le DPE collectif, obligatoire depuis 2024 pour les immeubles en monopropriété ou copropriété ;

- Le comptage individuel des frais de chauffage, imposé dans les bâtiments équipés d'un chauffage collectif ;

- Le décret Tertiaire, qui peut concerner certaines copropriétés mixtes (habitations et locaux professionnels).

Ces textes visent à responsabiliser les occupants et à fournir une base objective pour piloter les améliorations énergétiques.

Une meilleure équité entre copropriétaires

Lorsque les consommations ne sont pas individualisées, les frais sont répartis selon les tantièmes, sans lien avec l'usage réel de chacun. Cela crée des situations d'injustice : un occupant seul et économe paiera autant qu'une famille nombreuse ou qu'un logement souvent surchauffé.

Le comptage individuel introduit une répartition plus juste, en fonction des consommations effectives. Cela a pour effet :

- d'encourager les comportements économes,

- de réduire les gaspillages,

- de limiter les tensions entre copropriétaires.

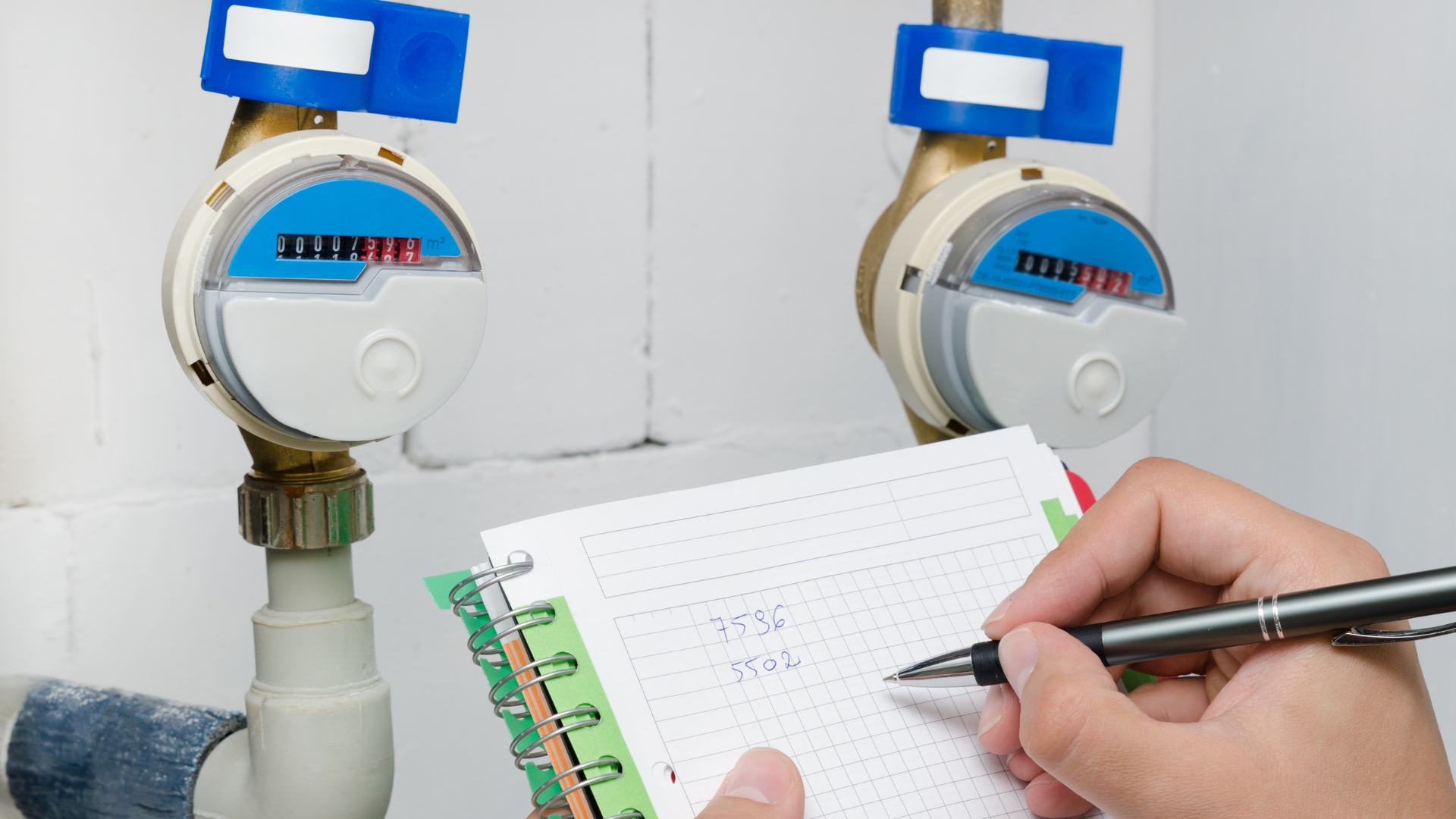

Les compteurs individuels : une première étape clé

Dans un immeuble collectif, il est difficile d'agir sur ce que l'on ne mesure pas. La mise en place de compteurs individuels constitue donc une étape essentielle pour amorcer une réduction durable des consommations. Elle permet à chacun de connaître précisément ses usages et de les ajuster en conséquence.

Comprendre les différents types de comptage

Deux systèmes sont principalement utilisés en copropriété pour individualiser les consommations :

- Les compteurs d'eau froide et d'eau chaude sanitaire, installés directement dans les logements ou sur les colonnes d'alimentation ;

- Les répartiteurs de frais de chauffage, fixés sur chaque radiateur, qui évaluent la chaleur émise pièce par pièce.

Ces dispositifs ne mesurent pas tous la consommation de la même manière : les compteurs d'eau affichent des volumes précis (en m³), tandis que les répartiteurs calculent des unités de consommation basées sur la température et le temps de chauffe. Ils permettent néanmoins de passer d'un système de répartition forfaitaire à une facturation plus équitable.

Des effets concrets sur les comportements

Lorsque les habitants voient leur propre consommation, ils modifient souvent leurs habitudes, parfois sans même y penser. Cette prise de conscience est l'un des principaux leviers d'économies.

Les études montrent que la simple mise en place de compteurs individuels peut entraîner :

- une réduction de 15 à 25 % de la consommation d'eau chaude sanitaire ;

- une baisse de 10 à 20 % des frais de chauffage collectif.

Ces économies sont d'autant plus intéressantes qu'elles ne nécessitent pas, dans un premier temps, d'investissements lourds.

Une répartition plus juste des charges

Au-delà des économies, l'individualisation des consommations introduit une notion d'équité. Dans un système collectif sans comptage, tous les copropriétaires paient en fonction de la surface de leur lot, sans lien avec leur consommation réelle. Un logement inoccupé peut donc se retrouver à financer une part importante des charges, tandis qu'un logement très consommateur n'en assume pas le coût complet.

Grâce aux compteurs et répartiteurs, chacun est responsabilisé et paie selon ce qu'il consomme. Cela :

- incite à mieux réguler ses usages (notamment en période de chauffe),

- limite les gaspillages souvent involontaires,

- apaise les relations entre copropriétaires autour de la question sensible des charges.

Télérelève et compteurs connectés : moderniser le suivi des consommations

Installer des compteurs individuels constitue une première étape importante. Mais leur efficacité peut être grandement renforcée grâce à la télérelève et aux compteurs connectés. Ces technologies permettent d'automatiser la collecte des données, d'en améliorer la fiabilité et d'agir plus rapidement en cas de dérive.

Concrètement, la télérelève repose sur un système d'émission à distance des données de consommation, par :

- ondes radio,

- réseau bas débit (LoRa, Sigfox),

- via une carte SIM intégrée.

Les informations sont centralisées sur une plateforme numérique, à laquelle peuvent accéder le syndic, le conseil syndical et parfois les copropriétaires.

Les avantages sont multiples. Les relevés sont effectués sans entrer dans les logements, ce qui évite les oublis, les erreurs ou les factures d'estimation. Les données peuvent être consultées plus fréquemment, parfois même au jour le jour, ce qui permet de suivre l'évolution des consommations dans le temps. En cas de fuite ou de surconsommation, une alerte peut être déclenchée automatiquement, ce qui limite les dégâts ou les dépenses inattendues.

Enfin, ces outils facilitent aussi la gestion technique de l'immeuble dans son ensemble. En disposant de données précises et régulières, le syndic peut mieux piloter les équipements collectifs et détecter d'éventuelles dérives globales. Certaines copropriétés intègrent même ces données à une solution de gestion centralisée, afin d'ajuster automatiquement la température ou la pression des installations en fonction des besoins réels.

Vers une gestion plus fine des équipements collectifs

Réduire les consommations d'énergie et d'eau en copropriété ne passe pas uniquement par le comptage individuel. Il est aussi essentiel d'optimiser le fonctionnement des équipements collectifs, notamment le chauffage et la production d'eau chaude, qui restent les postes les plus énergivores.

Réguler plutôt que surconsommer

Dans de nombreux immeubles, le chauffage collectif fonctionne sur des réglages fixes, souvent peu adaptés aux besoins réels. Résultat : des appartements surchauffés, d'autres insuffisamment chauffés, et des pertes d'énergie considérables.

Mettre en place une régulation intelligente permet de mieux maîtriser la température ambiante et de l'ajuster aux conditions réelles. Cela passe par :

- l'installation de sondes extérieures qui adaptent la température de l'eau de chauffage selon la météo,

- des thermostats d'ambiance pour ajuster localement la chaleur,

- des vannes thermostatiques en bon état de fonctionnement pour un réglage pièce par pièce.

Automatiser la gestion avec des outils connectés

Certains immeubles vont plus loin en déployant une gestion technique du bâtiment (GTB). Ce système centralise les données issues des compteurs, capteurs et équipements, afin de piloter automatiquement :

- la température de l'eau de chauffage,

- les horaires de fonctionnement des chaudières ou pompes à chaleur,

- la pression ou le débit dans les circuits d'eau.

Ces ajustements dynamiques permettent de garantir un bon confort thermique tout en réduisant les consommations de manière significative, sans intervention humaine au quotidien.

Cas particuliers à considérer

Tous les immeubles ne présentent pas les mêmes contraintes techniques. Les bâtiments équipés d'une boucle d'eau chaude, d'une pompe à chaleur collective ou d'une chaufferie ancienne nécessitent souvent un audit préalable. Des actions ciblées (équilibrage hydraulique, calorifugeage des canalisations, optimisation des courbes de chauffe) peuvent alors être mises en œuvre sans engager de gros travaux.

Autres leviers d'économies complémentaires

En complément des équipements connectés et des réglages techniques, plusieurs actions simples peuvent renforcer la baisse des consommations. Voici un récapitulatif des leviers accessibles à la plupart des copropriétés :

|

Levier |

Objectif |

Exemples concrets |

|

Sensibilisation des occupants |

Encourager les comportements économes |

Affichages, bilans de consommation, messages du syndic |

|

Entretien des installations |

Maintenir la performance des équipements existants |

Désembouage, équilibrage, contrôle des vannes et fuites |

|

Isolation ciblée |

Réduire les pertes thermiques |

Calorifugeage, joints, isolation des colonnes montantes |

|

Réglages simples |

Adapter l'usage aux besoins réels |

Température du chauffage, horaires de chauffe, robinets |

Ces actions, peu coûteuses pour la plupart, sont faciles à planifier et peuvent être intégrées progressivement dans le budget de la copropriété.

Financer les travaux en vue d'une baisse de consommation

Mettre en place des compteurs connectés ou des systèmes de régulation intelligente représentent un coût initial, mais des aides peuvent en alléger la charge :

- Certificats d'économie d'énergie (CEE) : prime accessible pour les travaux d'amélioration énergétique, y compris la télérelève et le calorifugeage.

- MaPrimeRénov' Copropriété : aide à destination des projets de rénovation globale, mais aussi de certaines actions ponctuelles si elles sont intégrées dans un programme cohérent.

- TVA réduite à 5,5 % : applicable à certains travaux d'amélioration de la performance énergétique.

- Éco-prêt à taux zéro collectif (éco-PTZ) : solution de financement mobilisable par la copropriété.

Mise en œuvre : le rôle du syndic et de l'AG

Le syndic est l'interlocuteur principal pour organiser les études, proposer les devis et inscrire les projets à l'ordre du jour. Mais la décision appartient à l'assemblée générale, qui doit se prononcer à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24 de la loi de 1965 pour les travaux d'intérêt collectif).